FXにAI(機械学習)を活用するとき、多くの人が悩むのが「分類」と「回帰」のどちらを使うべきかという問題です。

この記事では、それぞれの特徴・難易度・向いているケースを整理し、FXトレードにおける実用的な使い分けを解説します。

そもそも「分類」と「回帰」の違いは?

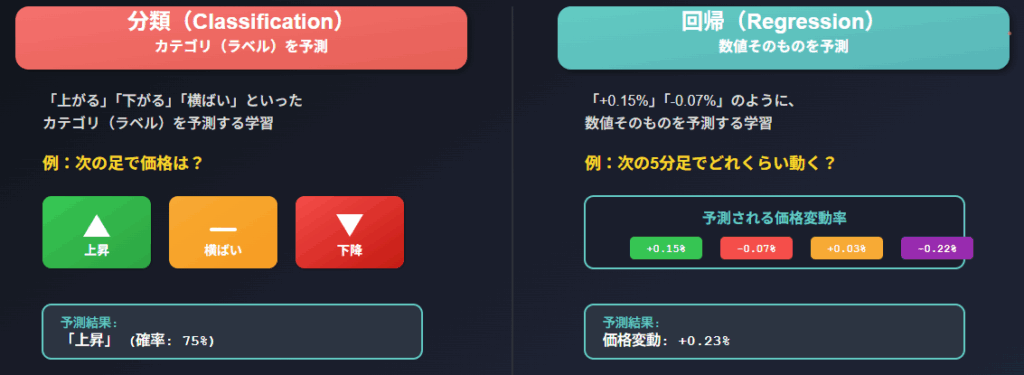

- 分類(Classification)

→ 「上がる」「下がる」「横ばい」といったカテゴリ(ラベル)を予測する学習。

(例)次の足で価格は上昇か、下降か、それとも変わらないか? - 回帰(Regression)

→ 「+0.15%」「−0.07%」のように、数値そのものを予測する学習。

(例)次の5分足で価格がどれくらい動くか?

分類学習が向いているケース

分類は「方向性」や「状態」をシンプルに当てたいときに強いです。

- 価格の方向予測

(次の足が「上がる/下がる/横ばい」) - トレンド判定

(上昇トレンド/下降トレンド/レンジ) - ボラティリティ判定

(急変動あり/なし) - 売買シグナル

(Buy/Sell/エントリーしない)

👉 メリット

- 結果がシンプルでトレードに直結しやすい

- 評価指標(正解率、F1スコアなど)がわかりやすい

👉 デメリット

- 「横ばい」が多いとクラス不均衡になりやすい

- 微妙な境界(例:小さな値動き)は予測が難しい

回帰学習が向いているケース

回帰は「大きさ」「変化幅」を知りたいときに有効です。

- 価格の変化幅予測

(次の足で +15pips 動く) - ボラティリティ予測

(次の1時間のATR値を予測) - 損切り・利確の幅設定

(利確を20pips、損切りを10pipsにする根拠付け) - 指標後の反応の強さ予測

(何pips動くか?)

👉 メリット

- 数値が直接出るのでリスク・リワード管理に使いやすい

- 「どれくらい伸びるか」を予測できれば大きな武器になる

👉 デメリット

- ノイズに弱く、予測が中央値に寄りやすい

- 実際のトレード精度につなげにくい

難易度の比較

- 分類学習 → 難易度はやや低め

・方向性だけを当てれば良いため学習が安定しやすい。

・ただし「横ばい」などクラスバランス調整が必要。 - 回帰学習 → 難易度は高め

・為替はランダムノイズが多く、数値を正確に当てるのは非常に難しい。

・中央値に寄りやすく「小さな値動きしか当てられない」ことが多い。

WAN

回帰学習の最大の問題は中央値に寄りやすいだね(‘ω’)

イメージとしては短期のMAのような予測結果になるよ

分類学習:安定した学習が可能で、FX初心者に推奨

回帰学習:高度だが実用化には多くの課題あり

実用的な使い分け

実際のAIトレードでは、分類と回帰のハイブリッドが有効です。

- 分類モデルで方向性を決定

→ 「Buy/Sell/Stay」を予測 - 回帰モデルでリスク管理

→ 「どれくらい動きそうか」を予測し、損切り幅・利確幅・ロットを動的に調整

これにより「方向も精度よく」「リスクも適切に」判断できるようになります。

まとめ

- 分類学習 → 「方向性」「状態」の予測に向いている(難易度は低め)

- 回帰学習 → 「数値の大きさ」「変化幅」の予測に向いている(難易度は高め)

- 最適解はハイブリッド

→ 分類で方向を決め、回帰でリスク・リワードを最適化

AIを使ったFX予測では、どちらか片方だけでは限界があります。

分類と回帰を組み合わせて使うことで、より実践的で安定したトレード戦略を構築できるでしょう。